Il est toujours extrêmement difficile de prévoir l’évolution d’une nouvelle comète. Les

astronomes prétendent d’ailleurs que les comètes sont comme les chats, elles ont une queue

et n’en font qu’à leur tête ! Cette imprédictibilité vient en grande partie de leur petite

dimension et de leur fragilité. Une comète est un corps essentiellement constitué de glace

d’eau et de poussière qui mesure de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de

kilomètres dans sa plus grande dimension et qui tourne autour du Soleil. À la différence d’une planète comme la Terre qui parcourt une orbite pratiquement circulaire, les comètes peuvent

suivre des trajectoires extrêmement allongées qui les éloignent énormément du Soleil, mais

qui, par contrecoup, les font passer très près du brasier solaire. En s’approchant de celui-ci,

la glace qui les constitue se sublime – elle passe directement de l’état solide à l’état gazeux –

et forme avec les poussières qu’elle entraîne un panache qui peut atteindre des millions de kilomètres de long et qui réfléchit l’éclat de notre étoile. Parfois, la sublimation est trop intense

et le noyau de la comète se désintègre en un dernier sursaut d’éclat, un véritable chant du

cygne visuel. Cela s’est produit il y a moins d’un mois pour la comète C/2019 Y4 (ATLAS) qui s’est fragmentée en plusieurs dizaines de morceaux comme vous pouvez le voir sur les images

réalisées par le télescope spatial Hubble.

Il faut donc toujours considérer avec circonspection l’annonce de l’arrivée d’une comète qui

pourrait devenir visible à l’œil nu. C/2020 F8 (SWAN) a été découverte le 25 mars dernier par

un astronome amateur australien, Michael Mattiazzo, sur des images obtenues avec la caméra

SWAN (Solar Wind Anisotropies) de l’observatoire solaire spatial américano-européen SOHO.

Les images de cet instrument sont accessibles librement sur le site du LATMOS en France et

chacun peut s’essayer à la recherche de nouvelles comètes. C/2020 F8 (SWAN) circule

actuellement dans le ciel austral et, comme vous pouvez le constater sur l’image qui ouvre ce

billet, son activité intense lui a déjà permis de développer une très belle et longue queue de

gaz et de poussières qui s’étire photographiquement sur près de 10°. Fin avril, John

Drummond, un observateur néo-zélandais réputé, a signalé qu’il parvenait à distinguer la

petite condensation blanchâtre qui enveloppe son noyau à l’œil nu et l’intérêt est monté de

quelques crans dans la communauté des observateurs du monde entier.

La comète C/2020 F8 (SWAN) doit passer au plus près du Soleil le 27 mai, une douzaine de

jours après son passage au plus près de la Terre à 83 millions de kilomètres. La prévision

d’évolution de son éclat indique qu’elle pourrait atteindre la magnitude 2,8 vers le 21 mai ;

c’est 1,5 à 2 fois moins lumineux que les étoiles qui forment la figure de la Casserole dans la

Grande Ourse. Ce n’est donc pas LA comète du siècle et, encore une fois, patience et

circonspection sont de mise car il s’agit d’une nouvelle comète, pas d’une comète périodique

déjà observée à plusieurs reprises dans le passé et dont le comportement serait bien connu.

En clair, C/2020 F8 (SWAN) peut se désintégrer elle aussi et disparaître à l’approche du Soleil.

Si son noyau résiste et que son éclat évolue comme prévu, cette comète devrait être

relativement facile à repérer aux jumelles et à photographier en Europe après le 11 mai. Il

faudra la chercher à l’aube, une heure et demie avant le lever du Soleil, au-dessus d’un horizon nord-est dégagé. Après le 20 mai, elle sera toujours présente à l’aube dans la constellation de Persée, mais elle grimpera également dans le ciel du soir et il faudra tenter de la repérer une

heure et demie après le coucher du Soleil, vers l’ouest-nord-ouest. Début juin, elle croisera à 1° l’étoile Capella du Cocher. Bien évidemment, plus l’horizon sera limpide et dépourvu de pollution lumineuse meilleures seront vos chances de repérer cet astre chevelu, donc éloignez-vous des

villes et prenez de l’altitude !

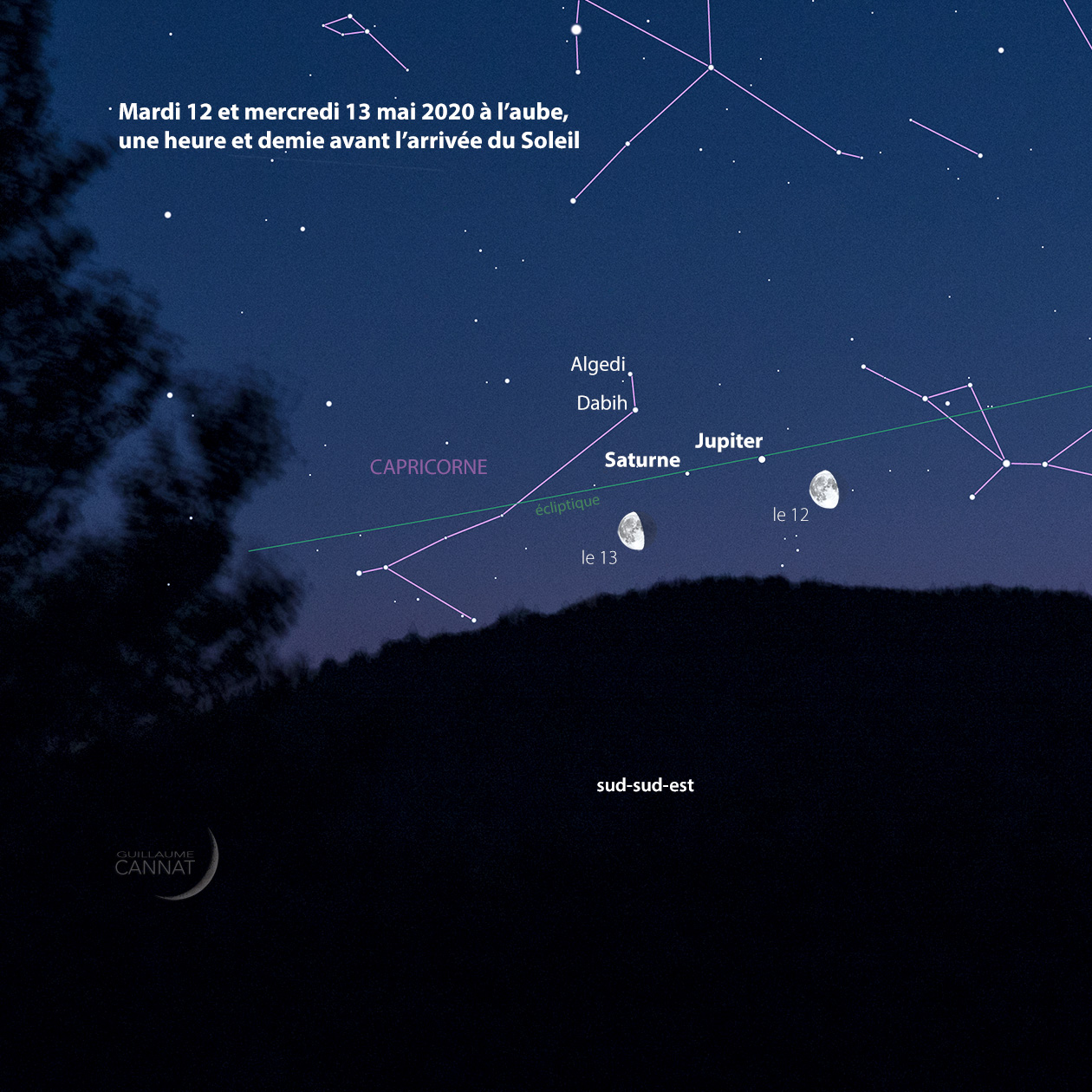

Quelques rendez-vous célestes à ne pas manquer Le mardi 12 et le mercredi 13 mai à l’aube, une heure

Le mardi 12 et le mercredi 13 mai à l’aube, une heure

et demie avant le lever du Soleil, la Lune gibbeuse décroissante vient illuminer le ciel autour

de Jupiter et de Saturne. La scène se déroule à plus d’une quinzaine de degrés de hauteur

au-dessus de l’horizon sud-sud-est et notre satellite migre de 5° à droite de Jupiter le 12 à 5°

à gauche de Saturne le 13. Si vous regardez régulièrement le ciel, vous avez certainement

remarqué que ces deux planètes sont en train de se rapprocher. En fait, depuis leur retour

dans le ciel de l’aube au début de l’année, leur séparation apparente a été divisée par deux

et elle est à présent inférieure à 5°. Pourtant, leur rapprochement va s’interrompre dans

quelques jours car Jupiter va commencer sa période de rétrogradation annuelle vers l’ouest

de l’écliptique, qui se produit lorsque la Terre la rattrape sur son orbite, et ces deux planètes

vont s’écarter l’une de l’autre sur le ciel durant quelques mois. Mais patience, lorsque Jupiter reprendra son mouvement normal vers l’est de l’écliptique, elle se faufilera à 0,1° de la

planète aux anneaux. Cette conjonction exceptionnelle sera observable au mois de décembre

et, si vous avez accès à une lunette ou à un télescope, vous pourrez alors facilement voir les anneaux de Saturne, les bandes nuageuses de Jupiter et de nombreuses lunes des deux

planètes dans le même champ !

Le vendredi 15 mai à l’aube, une heure et demie avant

Le vendredi 15 mai à l’aube, une heure et demie avant

le lever du Soleil, l’éclat orangé de Mars brille juste au-dessus d’un gros croissant. Ces astres

sont à 3° l’un de l’autre et à une dizaine de degrés de hauteur au-dessus de l’horizon sud-est.

Tous les deux se situe dans la constellation du Verseau, celle que les Anglo-Saxons appellent habituellement le « porteur d’eau », ce qui fait référence à un lointain passé. Dans l’Égypte

ancienne, les étoiles de cette portion de la voûte céleste dessinaient une immense jarre

laissant couler un mince filet d’eau. En grimpant dans le ciel nuit après nuit, la jarre

s’inclinait jusqu’à ce que son contenu se vide brutalement, inondant les étoiles arides

environnantes. Les Égyptiens faisaient naturellement coïncider cette position céleste

particulière avec les crues du Nil.

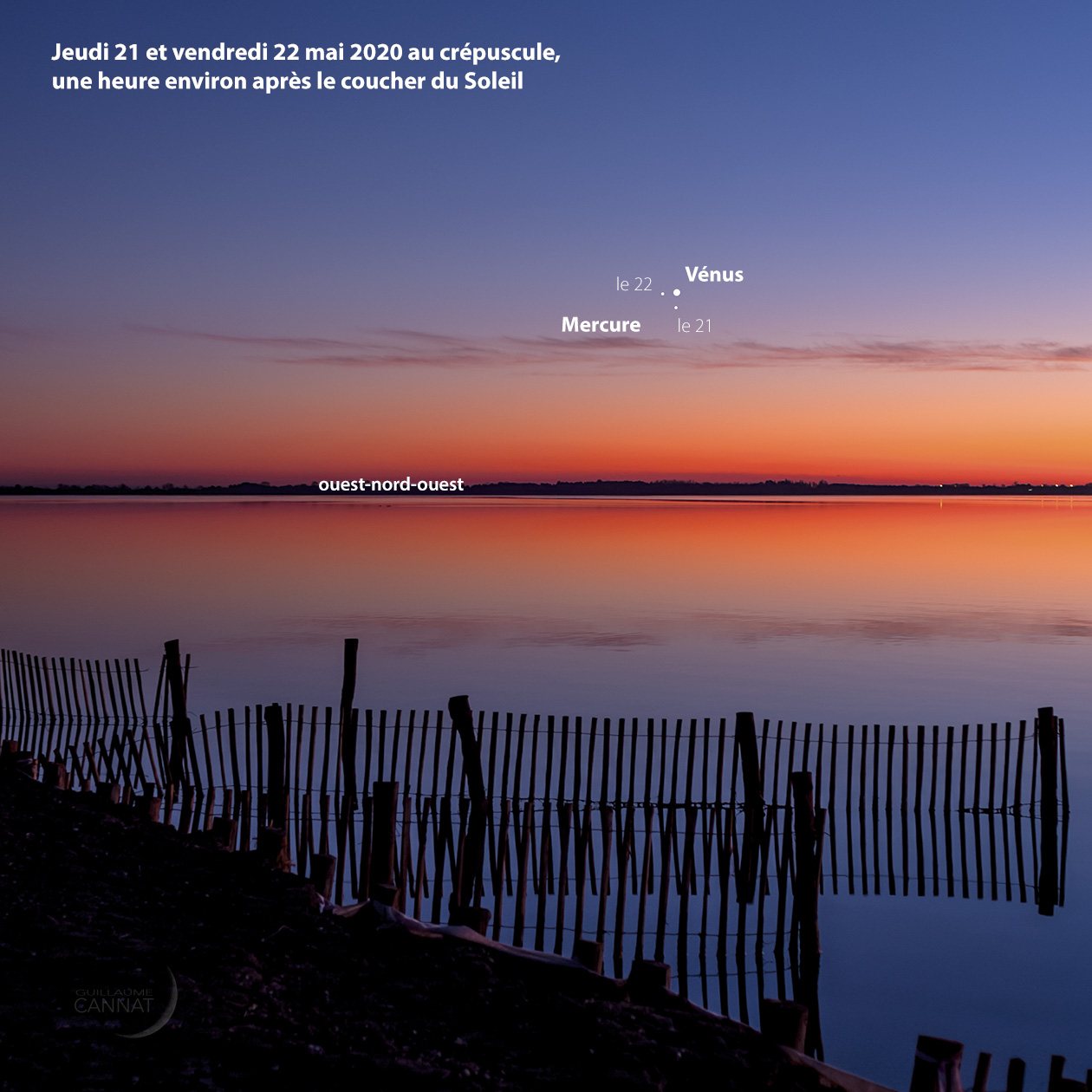

Une belle fenêtre d’observation de Mercure vient de

Une belle fenêtre d’observation de Mercure vient de

s’ouvrir et elle ne se refermera qu’à la mi-juin. Cette petite planète grimpe chaque soir un peu

plus haut au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest à la rencontre de Vénus, qui est, elle, en

train de tomber vers le même horizon à grande vitesse (apparente). Le jeudi 21 et le vendredi 22 mai, une heure après la disparition du Soleil, les deux premières planètes du Système

solaire se croisent à 1,4° d’écart. La torche vénusienne est un superbe repère juste à côté de Mercure. Celle-ci est 27 fois moins éclatante, mais sa magnitude est tout de même suffisante

pour qu’elle soit visible à l’œil nu dans les lueurs crépusculaires si l’atmosphère est limpide.

Plus les minutes passent, plus le fond du ciel s’assombrit, ce qui tend à faciliter le repérage

de Mercure. Cependant, plus cette planète s’approche de l’horizon et plus l’absorption

atmosphérique est forte et atténue son éclat. Il faut donc commencer votre observation suffisamment tôt après le coucher du Soleil pour profiter des quelques minutes où l’équilibre

entre ces deux paramètres est optimal.

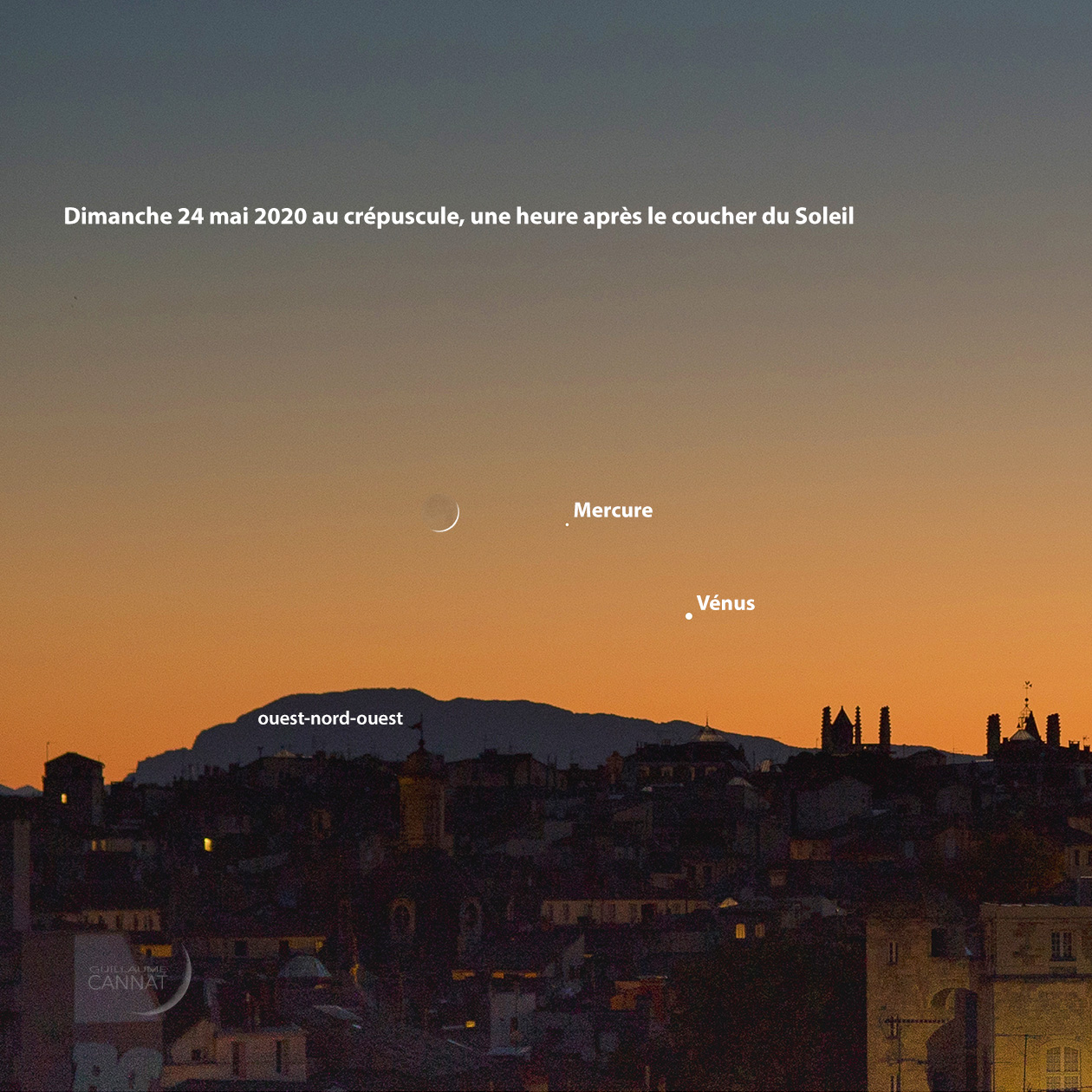

Fin mai, après les pluies printanières et les premières

Fin mai, après les pluies printanières et les premières

chaleurs, les odeurs qui envahissent le crépuscule sont généralement exquises et les chants

des oiseaux se mêlent aux stridulations des grillons dans les prés couverts de fleurs. Si vous

êtes en ville, l’ambiance sera différente, mais trouvez un coin de parc ou de jardin public et les odeurs d’herbe fraîchement coupée devraient agréablement prendre le relais. C’est dans ces conditions que vous profiterez au mieux de l’observation du rendez-vous crépusculaire du

dimanche 24 mai. Une heure après le départ du Soleil, au-dessus d’un horizon ouest-nord-ouest dégagé, le tout jeune croissant lunaire vient rendre visite à Vénus et à Mercure. Celle-ci est

un peu moins éclatante que lors de sa rencontre avec Vénus il y a trois jours, mais elle a

gagné 1° de hauteur. Vénus en a perdu trois et seule sa brillance exceptionnelle lui permet

d’attirer votre regard au ras de l’horizon. Avec des jumelles, il est possible d’admirer depuis

quelques jours un croissant vénusien d’une finesse somptueuse ; vous pouvez également

utiliser un appareil photo et zoomer le plus possible pour voir ce petit croissant sur l’écran de contrôle.

Phases de la Lune en mai

La Lune est pleine le 7 dans la Balance, à son dernier quartier le 14 dans le Capricorne, nouvelle le 22 dans le Taureau et au premier quartier le 30 dans le Lion.

Consultez également la page des phases lunaires pour l’année 2020.

Le ciel de mai

La Vierge et le Bouvier s’installent au méridien à la fin du crépuscule en mai, deux heures plus

tard au début du mois qu’à la fin. Les étoiles principales de ces deux constellations sont faciles

à trouver en prolongeant la courbe tracée par le manche de la Casserole ou le timon du Chariot, selon l’astérisme que l’on choisit pour nommer la figure dessinée par les sept étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse. Le grand losange du Diamant domine le sud de la voûte céleste

en début de nuit. Il enclôt la Chevelure de Bérénice et une large portion de la Vierge. Cette zone semble bien vide dans les ciels urbains car les étoiles qu’elle contient sont assez peu brillantes,

mais sous un ciel noir les étoiles de la Chevelure de Bérénice sont bien visibles à l’œil nu et,

dans une lunette ou un télescope, cette région céleste grouille de vie. Celle-ci se manifeste

sous la forme de très nombreuses petites taches cotonneuses rondes, elliptiques ou aplaties qui

sont autant de galaxies lointaines contenant chacune des dizaines de milliards de soleils. Les dernières étoiles du ciel d’hiver, celle du Petit Chien, des Gémeaux ou du Cocher, se couchent

tôt à l’ouest, mais, de l’autre côté de l’écran nocturne, le ciel d’été s’impose déjà avec l’éclat rougeoyant d’Antarès au sud-est et le trio Altaïr de l’Aigle, Véga de la Lyre et Deneb du Cygne

qui se répartit de l’est au nord-est. À la fin des nuits sans Lune, l’arche de la Voie lactée est

superbe dans les sites protégés des lumières artificielles. Vénus disparaît rapidement du ciel

du soir à cause de son plongeon vers le Soleil. Sur l’autre versant de la nuit, Mars, Saturne et

Jupiter sont en revanche de plus en plus présentes.

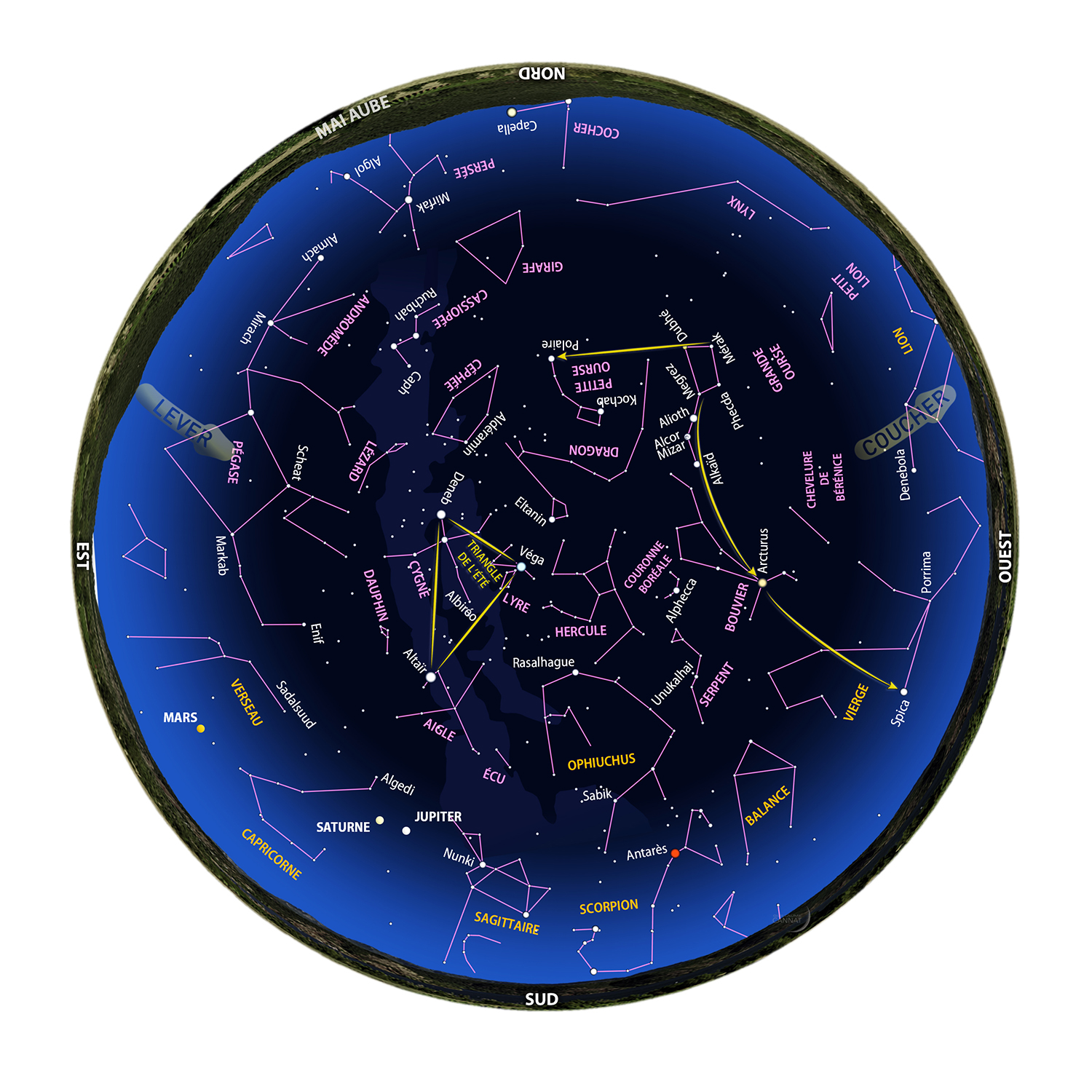

Carte du ciel visible en mai 2020 vers la fin du crépuscule

Carte du ciel visible en mai 2020 vers la fin du crépuscule

à la latitude de la France métropolitaine. La position de Vénus par rapport aux étoiles du

Taureau est précise pour le milieu du mois. Les cartes de ce billet peuvent être utilisées en

Europe et dans le monde à l’intérieur d’une bande s’étendant de 38° à 52° de latitude nord.

Si vous êtes à plus de 45° nord, l’étoile Polaire sera plus haute dans votre ciel et, le soir,

Arcturus du Bouvier sera d’autant plus proche de l’horizon sud. Si vous êtes à moins de 45°

nord, l’étoile Polaire sera plus proche de l’horizon nord et Arcturus sera plus éloignée de l’horizon sud. Cliquez sur la carte pour l’afficher en grand et l’imprimer pour votre usage personnel.

Cette carte montre le ciel visible en mai 2020 à l’orée

Cette carte montre le ciel visible en mai 2020 à l’orée

de l’aube à la latitude de la France métropolitaine. Remarquez l’alignement apparent des

planètes Mars, Saturne et Jupiter au sud-est de la voûte céleste. Attention, les cartes de ce

billet ne sont pas à l’envers ! Elles représentent simplement les astres qui sont situés

au-dessus de nos têtes. Si vous vous allongiez avec la tête vers le nord et les pieds vers le sud,

l’est serait bien à votre gauche et l’ouest à votre droite. Utilisez ces cartes en les imprimant

et en les faisant tourner de telle sorte que le nom de la direction dans laquelle vous observez

soit écrit à l’endroit. Les constellations et les étoiles que vous retrouverez dans la portion du

ciel qui vous fait face sont toutes celles dont le nom est lisible sans trop pencher la tête. Les

noms des constellations et de leurs principales étoiles sont indiqués, ainsi que le tracé des constellations les plus importantes ; ce tracé est parfois incomplet lorsque la figure est en partie cachée sous l’horizon. Le ciel est très vaste et les constellations qui semblent petites sur les

cartes sont, en fait, très grandes : votre main ouverte et bras tendu cache ainsi à peine

l’ensemble du Chariot de la Grande Ourse.

Les schémas et les textes de présentation des rendez-vous

Les schémas et les textes de présentation des rendez-vous

célestes annoncés dans ce billet sont adaptés de mon ouvrage annuel Le Ciel à l’œil nu en 2020.

De superbes phénomènes astronomiques se produiront cette année, plusieurs rapprochements

serrés entre les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – avec notamment un

somptueux passage de Jupiter à 0,1° seulement de Saturne ! –, Vénus qui sera occultée par le croissant lunaire en juin, une remarquable opposition de Mars  et

et

les plus belles étoiles filantes d’août, de novembre et de décembre qui fuseront dans un ciel bien sombre. Pour ne manquer aucun de ces spectacles, utilisez mon Calendrier Astronomique 2020

et pour savoir comment les observer ou les photographier, lisez Le Ciel à l’œil nu.

Le confinement aura bien une fin et nous pourrons retourner

Le confinement aura bien une fin et nous pourrons retourner

sous les plus beaux ciels étoilés de France ! Si vous voulez découvrir la somptueuse voûte

céleste cévenole que je fréquente au fil des mois, prenez contact avec la petite, mais très professionnelle, agence Azimut Voyages, au Vigan. Depuis quelques années, elle organise des randonnées astronomiques passionnantes avec des ânes pour porter bagages et télescopes !

Dates possibles pour des petits groupes constitués ou des groupes familiaux. Plus de renseignements sur le site d’Azimut Voyages.

Guillaume Cannat (pour être informé de la parution de chaque nouvel article, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram)